-

最近の投稿

アーカイブ

カテゴリー

投稿日カレンダー

2025年11月 日 月 火 水 木 金 土 « 10月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

「いわゆるひとつの」長嶋さんを想い起こす

長嶋さんが亡くなっても永久に記憶に残る語録は、マスコミ等が取上げています。真偽はともかく、

いつも思い出す言葉・エピソード、また自分勝手に思った迷言・迷訳・長嶋さんらしい出来事を列記して追悼します。

・「家に帰って風呂に入るまでは勝負はわかりませんよ」。

・「失敗は成功のマザー」

・「ミートグッバイ」(肉離れ)。

・「サバっていう字は魚へんにブルーですか」

・「長嶋茂雄であり続けることは結構苦労するんだよ」

・「ここで降ろしてくれ!」(スランプ中に高速道路を走っていた時に叫んだとか)

・立教時代、英語の時間に長嶋でも答えられると思って教授が指名した時の話

「I live in TOKYO」を過去形で何と言う、長嶋の答えは「I live in EDO」

・「野球に専念しているので英会話には不自由しない。」(通訳が常に付いている)

・「監督の言う事を聞いちゃダメじゃないか!」と激怒した。

監督当時、試合で負けたときに捕手のデーブ大久保を叱責した、

・「今年初めての開幕戦、始まりのスタートだ」と言った。

・「僕は12年間、漏電していたんですよ」と発言。監督復帰の記者会見時(漏電→充電)

・好きな番号は何ですか?の問いに「ラッキーセブンの3!」と即答。

・流れている音楽に耳を傾け、「君が代はいいですねぇ、僕も日本人だなぁ」と言っていたが、

音楽は「蛍の光」だった。

・ドジャースの春季キャンプ(ベロビーチ)に合流して練習していた時の話

当時ショートの黒江相手にノックをしていて「ヘイ クロちゃん」と呼んでいたが、

ドジャースの関係者に差別用語だと言われた。

・米国のデパートにて、

「流石にアメリカは凄い、いたるところにエキサイト(Excite)と書いてある」と言った。

(「Exit」の読み間違え)

・スチュワーデスに

川上監督は「coffee please」次に王が「me too」そして長嶋は「me three」(土井 談)

・五輪でカールルイスにインタビューする時、呼び止める声掛けが「ヘイカール!」。

・ルーキーの時、1塁ベースを踏み忘れ、ホームランをふいにした。

・監督時代、土井が打席に入る前に、耳元で「打つと見せかけ ヒッティングだ!」と言った。

・友人の馴染みの鮨屋に行った時、親方(大将)を「シェフ」と呼んで無視された。

皆様の心に残る長嶋さんの思い出を連絡ねがいます。

以上

TV観戦で感じた違和感(昔、紳士がする最も野蛮なスポーツをやっていた紳士もどきの呟き)

TV観戦で感じた違和感(昔、紳士がする最も野蛮なスポーツをやっていた紳士もどきの呟き)

大怪我を防ぐ目的で頻繁にルール改正をしているが、ルール改正に伴わない用語に戸惑っている。

「ゴールライン」の名称を「トライライン」としたのは、納得できるが、ルール改正に伴って生まれた技「ジャッカル」が「スティール」に変更されてしまった。

野球の「スティール」なら、盗むイメージで盗塁だと分るが、ボールを奪う技を「ジャッカル」から「スティール」に変更した結果、荒々しさが伝わらないイメージになってしまった。動物愛護の視点に忖度したのか?(関係ない余談だか、USスティールなら盗んでも良いのにナー)

そして、「ノックオン」が「ノックホワード」

TV観戦で、レフリーより先に反則が分るケースがあり、「ノックオン」と叫ぶ快感が失われてしまった。

ちなみに、世界標準をネットで漁っていたら、ポジション名「スタンド オフ」は世界共通用語ではなく、多くの国は「フライハーフ」と呼んでいるとの事だった。

次回3月の呟きは、

マグロ漁船(一部だと思うが)では、洗濯機に海水を使っているとの テレビ朝日(2月25日 グッド モーニング)の報道の真偽を仲間に聞いて呟く予定です。

行き足をつけないと、今年の投稿が思いやられそうなのでキーボードを撫でてボヤキます。

<ふてほど>なに?

昨年末の新語・流行語大賞「ふてほど」何??? ドラマ<不適切にもほどがある>だと!。「ふてほど」こそ大賞には不適切!と思った。

ところが、年末にドラマの再放送を垣間見たところ、タイムトラベルした昭和人間と現在人の遣り取りが面白く、<ふてほど>は、ほぼ「食わず嫌い」であり、「ごもっとも」と感じた次第。

<路上飲酒>も気になった。

TV報道を観ながら、道端での飲み食いをする輩は、マナー(躾)が為っていないと思ったが、翻って、私も改まって躾けられた覚えは無い。なのに、今の若者はなぜ?と考えてみた。

20才の頃、周囲(近所)の目を気にはしたが、それは二次的なもので、物理的にペットボトルはなく、自販機も普及し始めた頃だった。だから、路上で飲み食いは出来なかった。

<見聞を広める(情報を収集)方法の違い>

情報・知識は自分が動いて得られるとして過ごしてきたが、いまは、画面に触れただけで容易に得られる。かつて「Give and take ではなくreceive のつもりで発信すべし」との言葉を思い出した。

自分の考えや思いは、face to faceで語り、相手の反応は言葉だけでなく、表情も有効だった気がする。(これが、良くも悪しきも「空気を読め」に影響していると憶測もしている)

AI、SNS等に頼る比率が急激に進む今、インフラが減退したら・・と心配にはなる。

そして<ハラスメント(嫌がらせ)>

どうも上位者(不適切かも)を嫌うニュアンスが、日本訳語に含まれていると感じてしまう。各種ハラスメントは、受け手次第との切り口に納得はしているが、その背景に「組織vs個人」が浮かぶが「組織vs個人」は理屈を捏ねる事になると自覚して止める。

昨年末から、HPに載せるお題を「地球温暖化」と「少子化」にしようと考えていましたが、「下手な考え休むに似たり」で 三が日を過ごした結末、<ボヤキ>を語れば通年で投稿出来そうだし、私のボヤキに反応があれば、本ブログが賑わうと期待する事にしました。

では又。

今年もオオタニサンの話題で賑やかになりますように!そして、セ界1番で日本1番になれますように!(ゴマすり)

Wishing you a beautiful holiday season and a New Year of peace and happiness.

Wishing you a beautiful holiday season and a New Year of peace and happiness.

Kokusai Kaiji Kenteisha Ltd.

年始めに固い内容を投稿した為、後が続かなくなっているうちに半年が過ぎてしまいました。再投稿する切っ掛けを探して、最近、頻繁に報道されてる各種ハラスメントについての思いを書く事にしました。![]()

ハラスメントとは【人に対する「嫌がらせ」や「いじめ」などの迷惑行為を指す】との解説を見て)、受け手側の感じ方次第でハラスメントか否かを判断されそうな気配を感じています。そして、受け手の感じ方に配慮するには、コミュニケーションが大事(有効)だとの解説には納得しています。

ハラスメントとは【人に対する「嫌がらせ」や「いじめ」などの迷惑行為を指す】との解説を見て)、受け手側の感じ方次第でハラスメントか否かを判断されそうな気配を感じています。そして、受け手の感じ方に配慮するには、コミュニケーションが大事(有効)だとの解説には納得しています。

では、コミュニケーションが取れない場合はどうするのかと想いを巡らしていると、「マルハラ」なる言葉が話題となっていた。それは、文章の区切りに句点「。」を入れると若年層には威圧的だと捉えられ、ハラスメントの一種になるらしいとの事だった。

ある時、雑談中に「句点「。」は教科書に使われていて、若者には冷たい感じがするらしい」との説明があり、そんな程度でもハラスメントの一種に取り上げられる時代なのだと年の差に気付かされた。が、

折角だから「マルハラ」を意識する年齢層はどうなのかと尋ねてみた結果。

相手が嫌な思いをするなら、句点は着けずに「!」や絵文字にしているらしい。更に、私と同世代以上は「チョコザイナ」と内心思う傾向が強かった。

ところで、女性に世代を訊ねるのは「セクハラ」になりそうな気がしてきたが、どうなのだろうか?推測に留めるべきだろうか?

「パワハラ」については縁遠い立場になったが、昔と違う状況に接すると「カスハラ」には意識している。「沈黙は安全なり」と分かっちゃいるけどモヤモヤ感が湧き上がる時がある。いくつになったら達観できるか 自己観察を楽しもうと思うこの頃ではある。(体と頭が廻らなくなった時だと解かっちゃいるけど・・・)

蛇足。女性が「やめて!」というのは「止めて下さい」の丁寧語に捉えられて緊迫感が薄くなると思う。「止めろ!」と言える時代は近いのだろうか? 男女言葉の区別は無くなるのだろうか? 終わり

終わり

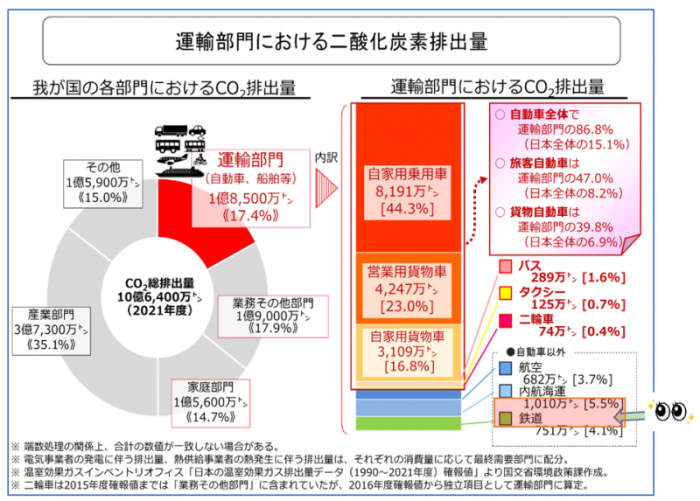

自分の船が、どの位CO2を排出しているのか知りたくなり、インターネットを漁り、CO2排出量の概算は、燃料油の消費量の3倍を目安にすれば求められると思い、 政府統計で内航船の2021年度間燃料油消費量(2,377,992 kl)からCO2排出量を求めたら、下図(国交省のHP「運輸部門における二酸化炭素排出量」から抜粋)の値 1千万㌧にはならず、700万㌧程だった。

環境庁に問い合わせたら、シリンダー潤滑で消費(燃焼)する油もカウントしていると教示され、合点した。

2サイクルのシリンダー油の消費量は容易に分かるが、4サイクルはシステム油の一部をシリンダー潤滑として消費(燃焼分)しているので、簡単には仕分できないと立ち止ってしまった。(言い訳「7,8割は燃料消費量から算出できる」も直ぐに決まった)

とにかく、1個の炭素Cに2個の酸素Oがくっつくと二酸化炭素CO2になるので、炭素を燃やす化石燃料から排出されるCO2の重さは燃料消費量の3倍程度の重さになる。

内航船(漁船は含まない)のCO2排出量は、日本国内の総排出量の1%未満だが、地球温暖化防止に少しでも寄与しようとする心意気を求められていると感じている。

Wishing you all a wonderful Holiday Season and a New Year of Peace and Happiness.

Wishing you all a wonderful Holiday Season and a New Year of Peace and Happiness.

KOKUSAI KAIJI KENTEISHA LTD.

みなさまいかがお過ごしでしょうか。

暑すぎた 今年の夏はいつ終わるのかと心配でしたが、突然寒くなりましたね。

今年の夏はいつ終わるのかと心配でしたが、突然寒くなりましたね。

あんなに暑かったのにイチョウの木はちゃんと秋の準備をしていたようで、銀杏爆弾●~*が至る所に落ちていました。

踏まないように変な歩き方をしているのはワタシです。![]()

待望の秋、何をしますか?

食欲の秋も良いですね 私は…

私は…

植欲の秋です 多肉植物たちが可愛く紅葉します

多肉植物たちが可愛く紅葉します

あぁ楽しみ

みなさまも短い秋を楽しんでください

検船、検量、SURVEY等、お気軽にご相談ください。

『誉め称える言葉が出て来ません。見守るだけにします。』

気に入った敬礼のスタンプが見つからないので絵文字にしました !(^^)!

むかーし昔、学校から帰った時の第一声は「ただいまー」次に「長島打ったー?」だったと思い出した。 今は、TVのリモコンを触りながら 「オオタニさんどうだろう?」となり、BSで実況放送していないと、携帯で無料の実況をしているURLを検索している。

そして、オオタニさんの成績によって、その日のリズム(気分)が変わるのが嬉しくなっている。(たとえ悪くても=くびったけの証拠か?)

WBCでのお言葉に痺れて、英訳文が気になった。(オオタニさんの口から出たから感嘆!!(誰の言葉などは不問))

「憧れることはやめましょう。憧れてしまったら、超えられないんで。僕らは、トップになるために来たので。今日一日だけは、憧れるのをやめて、勝つことだけ考えていきましょう!」

これを英訳するとすれば、こうなる。(「よく知らんけど」ネットで漁った数件から選んだ。関西弁は便利)。

「If you admire them,you can’t surpass them.

We came here to surpass them.

For one day,let’s throw away our admiration for them just think about winning!」

休みなくBaseball を楽しんでいる姿を観ていると「野球漬け」の日々を想像してしまうが、お言葉に参ってしまった。

Baseball の結果(成績)だけでは測り知れないのがオオタニさん。とにかく、怪我をしないで下さい。

6月12日

今日のエンゼルス-マリナーズ戦 (5打数3安打) 勝利後のスタンドの風景に目が留まった。それは、女性達が掲げるプラカードだった。「憧れは止めます。 憧れていたら近づけないから!」そして、又も昔を思い出した。長島が、神戸の「そごう」屋上のイベントで帰る時、目の前を通り過ぎたのに声も手も出せなかった。